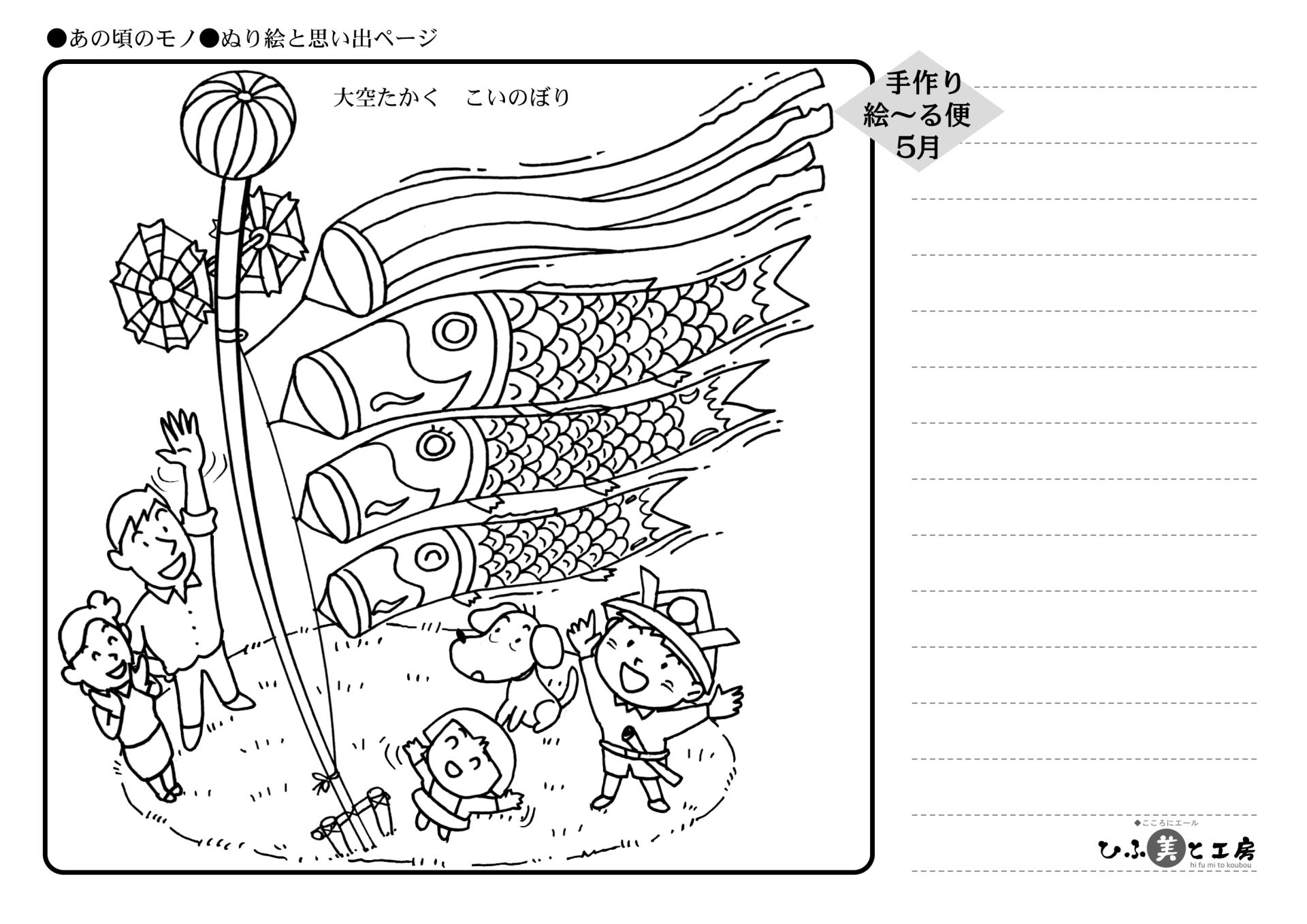

5月の晴れた空に泳ぐ「鯉のぼり」は、その鮮やかな色合いが青空にマッチしてとても美しいです。

でも、子どもたちに「なぜ鯉のぼりは、こんなにカラフルなの?」と尋ねられたら、答えに困ってしまうかもしれませんね。

そんな時は、鯉のぼりの色の意味を一緒に楽しく学べる、塗り絵をしてみてはいかがでしょう。

記事では、鯉のぼりの塗り絵を紹介しています。色についての疑問もまとめていますので、お子さんと一緒にお楽しみください。ダウンロードは無料です。

昭和をモチーフにしたオリジナル塗り絵や、思い出の昭和のイラストを描いている小さな工房、「ひふ美と工房」のブログです。

ブログ記事は、サイトの制作・運営をしているfu管理人が書いています。

この記事は内容を追記し、塗り絵がダウンロードできるようにページを更新しました。

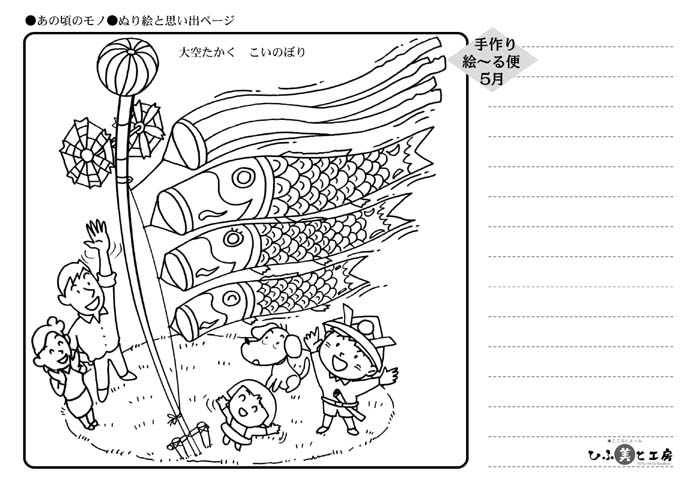

昭和の光景塗り絵【昭和のモノ5月】無料ダウンロード

・クリックするだけで、直接ダウンロードできますので、ぜひご利用ください。

・A4サイズ・モノクロ・ヨコ・pdfデータです。

A4 モノクロ ヨコ (pdfデータ)

※無料でご利用いただけますが、イラストの著作権は放棄いたしておりません。

・昭和世代も遊んだ 【昭和の遊び1月~12月】

・昭和世代に懐かしい【昭和のモノ1月~12月】

鯉のぼりの色と意味を楽しく学びましょう

五月晴れの空に、鯉のぼりが泳いでいる姿は、見ているだけで気持ちがいいですよね。昭和の時代にはよく見かけた光景です。

近頃は住宅事情もあって玄関先やベランダに、揚げる鯉のぼりが支流なんだそうです。

鯉のぼりは男の子の誕生を祝い、健やかな成長を願います。しかし、それぞれのパーツの形や色には意味があります。

今回は、子ども達と一緒に鯉のぼりの色を学びながら塗り絵を楽しんでみませんか。

上から順に見ていきながら、鯉のぼりの色や意味をわかりやすく説明していきたいと思います。

塗り絵をしながら、教えてあげると

楽しいおうち時間になりそうですね。

色の意味がわかると、

健やかな成長を願っているのがよ~くわかるね。

天球てんきゅう(回転球)の色と意味

天球とは、鯉のぼりの竿の一番上に飾られる球体のことです。

もともとは、神聖な葉や布を目印に神様を呼びおろすために飾ざられていたそうですが、

江戸時代の終わりには、駕籠玉(かごだま)と呼ばれる金箔などで装飾したを球体が使われるようになりました。

天球は、一番高いところに飾られることで、神様に気づいてもらえるようにするためのものです。

この家に男の子がいますよ、神様気づいてください。

どうぞ、神様のご加護がありますようにと、いうことなんです。

色えんぴつ 金色ですね。入っていなければ、きいろでしょうか。

矢車の色と意味

天球の下にあるのが、矢車と呼ばれる装飾です。

矢車には数本の矢が、中央に向かって付き刺さっています。

これは幸せが四方八方から訪れるように、願っているからなんだそうです。

また、悪いものから守ってくれる魔よけの意味もあるそうですよ。

色えんぴつ 金色、またはきいろ。矢羽根は元々は鳥の羽根(今は色々のようです)

吹き流しの色と意味

吹き流しは、鯉の上に付ける五色の布のことで、それぞれ青・赤・黄・白・黒(または紫)の色があります。

これらの色は、古代中国から続く陰陽五行の理論に基づいて、木・火・土・金・水を表しています。

各色が揃うことで、魔を祓う効果があるとされ、伝統儀礼でも使用されています。

鯉の上に付ける5色の吹き流しは、滝や雲になぞらえたものだそうです。風になびくと美しいですね。

色えんぴつでも、青・赤・黄・白・黒(紫)を塗ってみましょう

鯉のぼりの色と意味

さぁここからは、鯉のぼりを塗っていきたいと思います。

鯉は、立身出世のシンボルとして知られています。中国の故事によると、鯉が急流を登ると竜になるとされ今でも、出世や栄光の関門を「登竜門」と言います。

江戸時代中期から現代にかけて鯉のぼりの数や由来は、何度も変化してきました。

現代の鯉のぼりは、真鯉(お父さん)が黒色、緋鯉(お母さん)が赤色、そして子鯉(子ども)が青色のものが一般的です。

色えんぴつでは、黒(お父さん)・赤(お母さん)・青(子ども)を塗りましょう

端午の節句にちなんだ他の塗り絵も紹介します

ぜひ、デイサービスや老人ホームなどの介護施設でのレクリエーションや、おうちでのお楽しみにもぴったりな、たくさんのぬりえが掲載されたページをご覧ください。

鯉のぼりの色に意味はあっても、お好きな色で塗ってOK!です

塗り絵なので、好きな色を塗って楽しんでいただけるのが一番です。

ただし季節ごとの行事やしきたりには、込められた思いや由来があるので、色には意味があります。

楽しく会話しながら子供たちにも伝えてあげて、季節の行事をより深く理解してもらえると素敵ですね。

なにげなく見上げていた、鯉のぼりの色にも

意味があるとわかると、塗り絵の楽しみ方もふえますね。

参考・参照元

人形の東玉 鯉のぼりコラム

鯉のぼりの秘密!5色の「吹き流し」や金の風車など意味を解説

鯉のぼりの由来や意味は? 端午の節句とともに武家と

庶民文化に生まれた日本独自の文化

こころもからだも整うしきたり十二カ月 井戸恵理子著

▶こちらの本はイラストも可愛らしく、心地よく暮らすヒントや月ごとのしきたり、行事その由来がわかりやすく、読みやすくまとめられています。端午の節句の章を参考にさせていただきました。

まとめ

記事では、子ども達に鯉のぼりの色の意味を教えてあげられるように、それぞれの色をわかりやすく紹介しました。

鯉のぼりの色には、それぞれ意味があることがわかると伝統や文化に触れる良い機会となります。塗り絵は楽しく塗れれば、何色を塗っても大丈夫です。

ご家族で楽しい時間をお過ごしください。