昭和時代の朝ごはんというのは、一日が始まる大切な時間とされていたので、家族が全員そろって共に食卓を囲んでいました。

しかし、現代は忙しい朝に食事をするために、家族が集まるということは少なくなっています。

個々人で食べることも多くなった現代ですが、「今日の朝ごはんあなたは誰と食べましたか?」

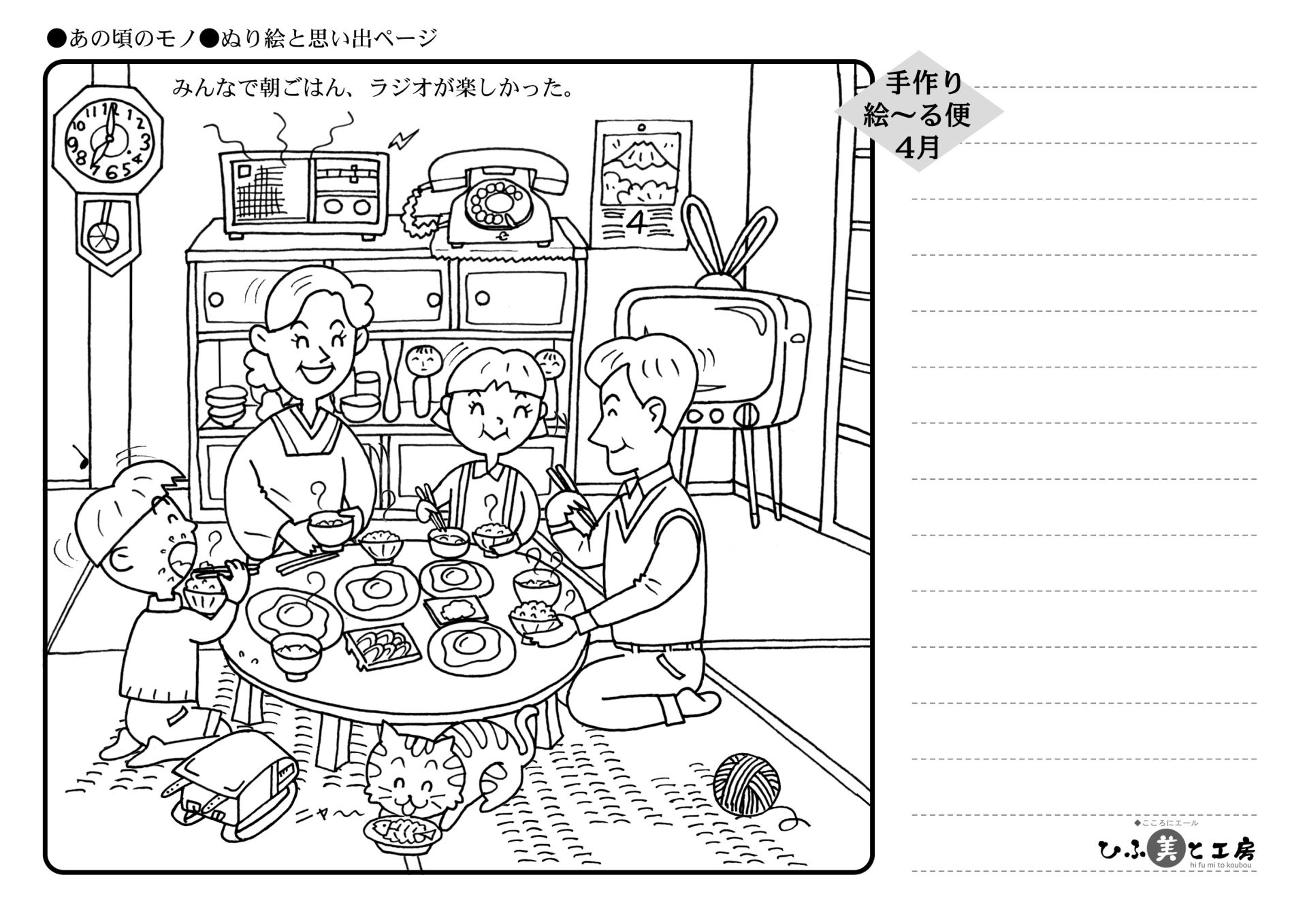

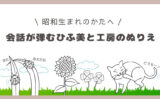

記事では昭和の朝ごはんと、懐かしい昭和の朝ごはんのの光景の塗り絵をご紹介しています。

昭和をモチーフにしたオリジナル塗り絵や、思い出の昭和のイラストを描いている小さな工房、「ひふ美と工房」のブログです。

ブログ記事は、サイトの制作・運営をしているfu管理人が書いています。

この記事は内容を追記し、塗り絵がダウンロードできるようにページを更新しました。

昭和の朝ごはんは家族揃って食べました

家族が揃って朝ごはんを食べることは、昭和の頃は当たり前の光景でした。

我が家でも、父親が仕事に出かける時間に合わせて子ども達も起こされ一緒に食べていました。日曜日だけは、少し寝坊ができるので嬉しかったことを覚えています。

昭和の朝の光景

昭和の時代、家族揃って朝ごはんを食べることはごく当たり前な光景だったと思います。

それも、典型的な和食の朝ごはんが思い出されます。

ご飯にお味噌汁、魚や佃煮、納豆に海苔、漬物や目玉焼きなどです。

小学生の頃、朝起きると朝ごはん用の

納豆を、買いに行かされた思い出もあります

私が小学生の頃の思い出なので、昭和40年代始め頃の話です。

朝起きると、近所のお魚屋さんに納豆を買いに行かされたものでした。

朝のお手伝いとして行かないと、家族が朝ごはんを食べれないというプレッシャーもあり、いやいやながらも、眠い目をこすりながら納豆を買いに行きました。

今思えば、なぜ前の日に用意しておかないのか不思議です。

子どもを早く起こすためだったのか、それとも朝一番に作りたての納豆が入荷していたからなのか、両親はもういないので分からずじまいです。

昭和の朝ごはん光景ぬりえ

・クリックするだけで、直接ダウンロードできますので、ぜひご利用ください。

・A4サイズ・モノクロ・ヨコ・pdfデータです。

A4 モノクロ ヨコ (pdfデータ)

※無料でご利用いただけますが、イラストの著作権は放棄いたしておりません。

他にもたくさんぬりえがあります。

ぜひ、デイサービスや老人ホームなどの介護施設でのレクリエーションや、おうちでのお楽しみにもぴったりな、たくさんのぬりえが掲載されたページをご覧ください。

おすすめ! 絵葉書風に仕上げた、47都道府県塗り絵【日本めぐりぬりえ】はこちらから⇒

それなりに大変だった昭和の朝ごはん

家電も、流通も商品の保存期間やパッケージなども令和の今とは違うので、朝ごはんのスタイルは違っていました。

経木に包まれた納豆

魚屋さんで売っていたものは、経木に包まれた大きな三角の納豆でした。

納豆を器に開けて、醤油をいれてグルグルと箸でまぜました。それを家族で分けて食べました。

経木とは、アカマツなどの針葉樹を0.1~0.2ミリの厚さに薄く削ったもの。木に由来する成分による抗菌効果があるため、大昔から食品の包装資材として重宝されてきた。昭和30年代までは、食品は経木で包むのが当たり前であった。経木の生産量もこの頃にピークを迎えている。

[発見。ニッポン食文化見聞録]信州大豆の経木納豆https://foodclip.cookpad.com/12571/

状況が一変したのは昭和40年代。包装紙やアルミホイル、ビニール、プラスチックなどが、一気に普及したためである。

納豆が個別パックになったのは、昭和50年代からだそうです。それまでの、納豆事情を考えても家族揃って食べたほうが、都合がよかったのかもしれませんね。

個別パックになると、ひとりずつグルグルするスタイルになりました。

食卓の光景も、変わっていきますよね。

たまごパック前のたまご

朝食にはたまごを食べることが、多いですよね。

栄養もあって手軽に調理出来るので、冷蔵庫には必ず入っている常備品でもあります。

たまごも、ざるを持って買いに行かされた記憶があります

納豆を買いに行くお手伝いのほかに、たまごをニワトリを買っている農家さんのところに

買いに行った記憶もあります。

たまごがパックに入って売られるようになったのは、

スーパーマーケットという業態ができ、大量に陳列する必要があったからだそうです。

とうふも朝から買いにいきました

これは、父方の祖母の家に泊まりに行った時の記憶です。

朝おばあちゃんと一緒に、お鍋を持ってお豆腐屋さんに豆腐を買いにいきました。

朝のお味噌汁の具は、買ってきたお豆腐です。

祖母は、ぬか床で季節の野菜を漬けていたので、美味しいお漬物も朝食の食卓に並びました。

海苔はガスコンロで炙っていました

今のように、パリパリとした焼き海苔が商品としてなかった時代です。

食卓に出す前に、海苔をガスコンロでささっと母が炙っていたのを覚えています。

それを手で8等分くらいに小さく分けて、お醤油を付けてご飯にのせて、

箸でくるっと巻いて食べました。

私が小学校低学年の、昭和40年代前半の朝ごはんの思い出です。

今では考えられないくらい、朝ごはんに家族みんなで労力をかけていたのだなと思います。

令和になると朝ごはんは個食

昭和の時代に比べると、家族揃って朝ごはんを食べる光景は少なくなってきています。

懐かしい朝ごはんの光景も、時代の流れには合わなくなっているようです。

ご飯に味噌汁からパン食へ

今の60歳前後の人まで、小さい頃から「パン食」になじんでいるそうなので、朝はパンという家庭も多いことでしょう。

昭和の頃とは違って、家族がそれぞれの時間を大切にし、優先させています。

そうなると朝も、夜もバラバラに食べるという家庭もめずらしくないようです。

働くお母さんも昭和の時代に比べて断然多いわけですから、朝の時間は貴重ですものね。

ご飯や味噌汁を、その都度温める必要もなく調理に手間がかからないパン食が主流になるはずです。

明日も朝ごはんを、しっかり食べて一日元気に過ごしましょう。

まとめ

昭和の時代には当たり前だった、家族が揃って食べていた朝ごはん。懐かしい光景ですが、ライフスタイルが変わった今の時代では、見らせない光景となってしまいました。

たまには、昭和時代のような朝ごはんを家族揃って食べるのも絆が深まる機会になるかもしれませんね。