端午の節句の5月に飾れるような、塗り絵をお探しではありませんか。端午の節句に飾る五月人形の中でも人気の「足柄山の金太郎」を、イラストにした塗り絵カレンダーはいかがでしょう。

無料でダウンロードできますので、プリントして可愛らしい金太郎さんの塗り絵を楽しむことができます。

記事の前半では、みんなの人気者である「足柄山の金太郎」の塗り絵カレンダーを紹介し、記事の後半では「金太郎」さんが五月人形として人気の理由をお伝えいたします。

昭和をモチーフにしたオリジナル塗り絵や、思い出の昭和のイラストを描いている小さな工房、「ひふ美と工房」のブログです。

ブログ記事は、サイトの制作・運営をしているfu管理人が書いています。

2025年5月の塗り絵カレンダーは【足柄山の金太郎】です

この記事は、2025年のカレンダーにレイアウトを新たにし、内容を追記し更新しました。

ダウンロードしてご高齢の方からお子さままで、楽しみいただけます。みんなの人気者5月の【足柄山の金太郎】の塗り絵を仕上げて、自分だけのオリジナルカレンダーを作りましょう!

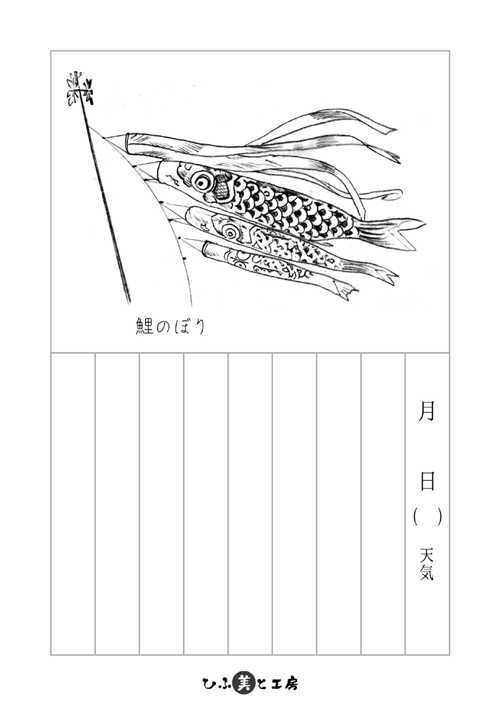

【2025年5月の塗り絵カレンダー】無料ダウンロード

・クリックするだけで、直接ダウンロードできますので、ぜひご利用ください。

・A4サイズ・モノクロ・タテ・pdfデータです。

A4 モノクロ タテ (pdfデータ)

※無料でご利用いただけますが、イラストの著作権は放棄いたしておりません。

【塗り絵カレンダー 2025-2026】

■2025年の干支は巳(み)です。こちらの塗り絵もお楽しみください。

端午の節句は男の子の健やかな成長を願う伝統行事です

五月五日は、男の子の成長を祝い立身出世を願う習わしの日。今でも男の子のいる家では鯉のぼりを揚げ、武者人形を飾り柏餅を食べてお祝いします。

【絵でつづるやさしい暮らし歳時記】によると

- 「端午」とは「月始めの午の日」

- 古代中国では旧暦五月が物忌みの月、五日は「五」が重なることから邪気を祓う行事がおこなわれてきました。

- 日本では五月、早乙女たちが菖蒲とよもぎでふいた屋根の下で身を清め、厄を祓う女性の祭りが行われていました。

- 端午の節句が男の子の節句に変ったのは江戸時代頃からです。

「菖蒲」⇒「尚武(武時を尊ぶ)」「勝負」に通じ、

勇ましさの象徴 ⇒ 男の子たちは菖蒲打ちをして遊ぶようなりました。

菖蒲打ちとは、菖蒲を束ねて地面をたたいて音の大きさを競う遊びだそうです。

端午の節句に飾るものは

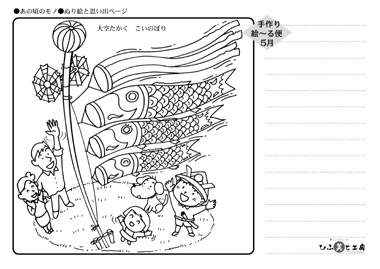

端午の節句には、男の子の成長を願い外飾りとして鯉のぼりを飾り、内飾りとして武者人形を飾ります。

五月人形の金太郎

【場所を取らずに成長を祝える!】

・金太郎のように優しく健康に育って欲しいというメッセージが伝わります。

五月人形に、金太郎が飾られているのを良く見かけます。

端午の節句に、金太郎ってなんで‥なの?

金太郎は絵本で読んだり、童謡でも歌われているから

みんな知ってるよね、でもなんでだろう‥。

江戸時代から金太郎は人気がある

- 江戸時代の五月人形は、英雄豪傑か歌舞伎などがモチーフにされていました。

- 中でも金太郎は強く勇敢な少年で、熊をともない鉞(まさかり)を担いだ姿が特に人気があったそうです。

- 人気の理由のひとつには、健やかで健康に育ってほしいという親たちの願いがこめてられているからです。

時代を経ても、金太郎は人気があり現代の子ども達にも親しまれています。

金太郎とは

金太郎って、どんなひとだったの…?

金太郎は、坂田金時の幼名です

金太郎は足柄山で生まれ育ち、熊と相撲をとっても負けない元気な男の子でした。金太郎の物語は、日本の昔話の中でも有名なので、誰もが知っているかもしれません。

南足柄市のホームページに、金太郎伝説として、坂田金時の伝説が掲載されています。

金太郎は腹掛けを身に着けていて、その健康的な体つきからも、多くの人に愛されるキャラクターになっていきました。

金太郎の物語はいつまでも語り継がれこれからも、人気があることでしょう。

腹掛けは金太郎のトレードマーク?

金太郎がしている菱形の布は、腹掛けです。

江戸時代より前から普及していたもので当時は男の子も女の子も肌着として着用していました。

金太郎のお母さんは、金太郎が早く大きくなるようにと願いをこめて大きい腹掛けを作ったそうです。

五月人形の金太郎がつけていることから、子どもの腹掛けは「金太郎」と呼ばれます。

金太郎は坂田金時の幼名で、坂田金時は実在する人物なのだそうです。

伝説によると、源頼光の四天王のひとりとして大江山の酒呑童子退治しました。

意外なことですが、「宇治金時」・「金時豆」・「金時人参」など「金時」と付くものは「坂田金時」からきているのだそうです。

金時が赤い顔をしていたので、赤いものを金時とたとえたからなんだとか。金太郎さんは、身近な存在だったのですね。

参考・参照元

絵でつづるやさしい暮らし歳時記 新谷尚紀(監修) 端午の節句

倉片人形 五月人形として金太郎を飾る意味とは?

橋本屋 昔の人はなぜ腹掛けを着たの?

https://www.hashimotoya-maturi.com/haragake/haragake-30/

端午の節句が楽しめる、ひふ美と工房のダウンロード塗り絵

鯉のぼりについては、こちらのページにまとめています。⇓

新聞紙で作る兜の折り方をイラスト付きで紹介しています。一緒に作ってみませんか?

「家紋風塗り絵」がページからダウンロード出来ます。完成した兜に貼って、楽んでみましょう!

5月の塗り絵は、他にもあります。

【縁起物カレンダー5月】

他にもたくさんぬりえがあります。

ぜひ、デイサービスや老人ホームなどの介護施設でのレクリエーションや、おうちでのお楽しみにもぴったりな、たくさんのぬりえが掲載されたページをご覧ください。

おすすめ! 絵葉書風に仕上げた、47都道府県塗り絵【日本めぐりぬりえ】はこちらから⇒

まとめ

端午の節句に飾られる5月人形の中でも、「金太郎」は昔からずっと人気があります。金太郎の強く勇敢な姿にあやかり、毎日を元気に過ごす願いを込めて塗り絵カレンダーを楽しみましょう!

自分で塗ったカレンダーを、毎日眺めることはそれだけで一日の素敵なスタートとなりますね。