春から夏、秋、そして冬と季節が巡り、一ヶ月そして一年が過ぎていきます。寒い日も暑い日も、晴れた日も雨の日も、嬉しい日も悲しい日も、私たちは変わらずに、日々を過ごしていきます。

時代と共に変わる暮らしに寄り添いながら、元気に毎日を送れていますか。忙しい毎日の中で、癒しの時間は十分に取れていますか。

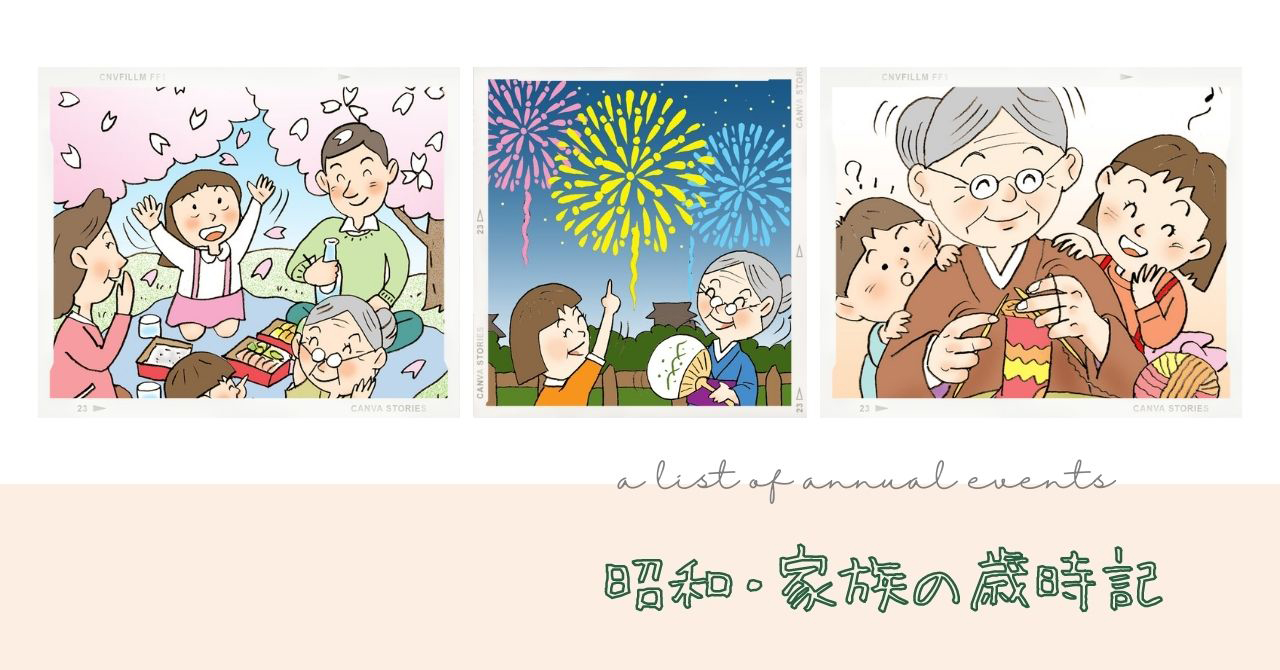

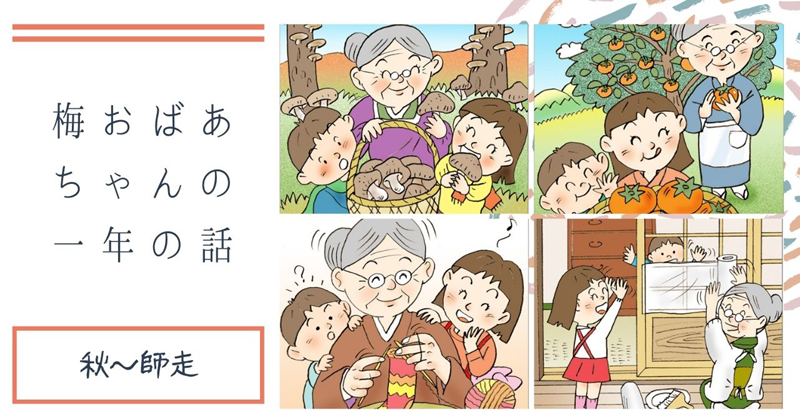

記事では、工房の塗り絵にも登場している「駄菓子屋の梅さん」の、昭和の生活を一年を通して紹介しています。また、梅さんが好きなことわざや格言を月ごとに交えています。

そして、季節の風物詩や季節の草花、旬な食べ物を楽しむ『絵日記ぬりえ』も紹介しています。季節に色を付けて癒しの時間を持ちましょう。

昭和をモチーフにしたオリジナル塗り絵や、思い出の昭和のイラストを描いている小さな工房、「ひふ美と工房」のブログです。

ブログ記事は、サイトの制作・運営をしているfu管理人が書いています。

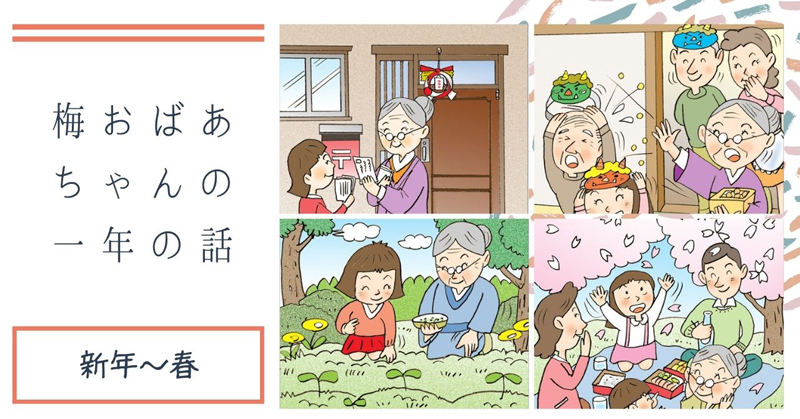

梅さん、「新年を迎え、自然と共に生きる」 新年~春へ

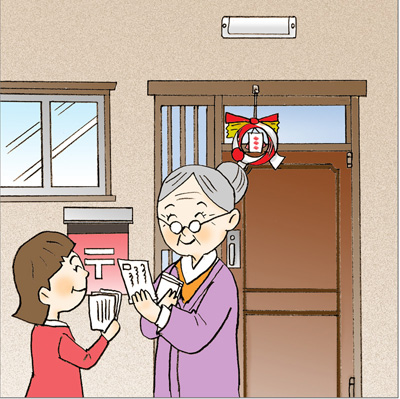

1月 新年のあいさつ、時代と共にどう変わった?

昭和のお正月の楽しみの一つが、年賀状のやり取りでした。

今のように、気軽に連絡が取れる手段も少なかった時代。それが、懐かしさを感じたりもします。

家族、親戚、友人、知人からの年賀状。一枚一枚が手書きで、思いを込めて届けられる瞬間が、待ち遠しかったあの頃です。

今年も周りのひとと、仲睦まじく過ごそうと思う梅さんです。

【昭和から令和へ、年賀状はどう変わった?】

昭和時代は、手書きや印刷が主流の伝統的な年賀状が一般的でした。

令和になると、デジタル技術の進化とライフスタイルの変化により、年賀状を送らない人が増えています。

電子メールやSNSが普及し、オンラインで手軽に連絡ができるようになり、コミュニケーションの取り方も変わってきています。

一富士、二鷹、三茄子

(いちふじ、にたか、さんなすび)

初夢に見ると縁起がいいとされるものを順に並べたことば。

出典:故事・ことわざ・慣用句辞典オンライン

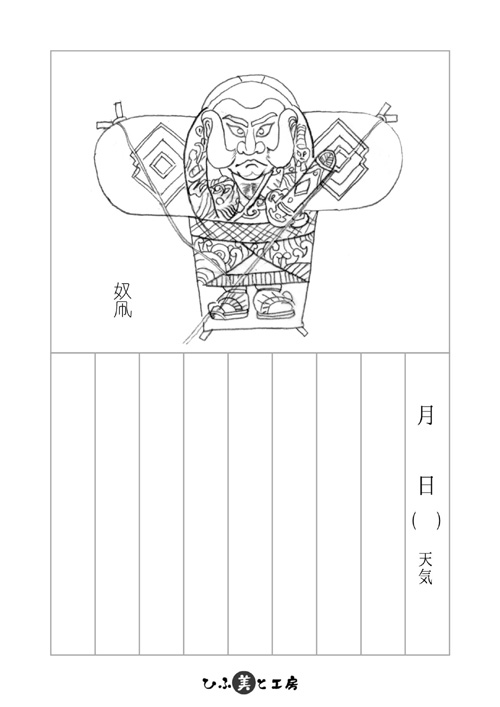

『絵日記ぬりえ』1月

『絵日記ぬりえ』1月

クリックして飛んだページに、3種類塗り絵を紹介しています。お好きなものを選んで、無料ダウンロード。

・1月ダウンロード1

祝い鯛 / 羽子板 / 奴凧

・1月ダウンロード2

富士山 / 水仙 / みかん

色鉛筆選びは、大人と高齢者のためのぬり絵初心者向け『おすすめ色鉛筆の選び方』を参考に!

2月 節分は豆まきだけじゃなくなってきている!

2月3日は「鬼は外、福は内」と豆をまいて、鬼を払い福を招く節分です。災いを、鬼に見立てて追い払います。

梅さんの本気モードに、鬼役のおじいちゃんも名演技。これなら、福がやってきそうですね。それにしても、寒い日が続いています。

【昭和から令和へ、節分はどう変わった?】

昭和の時代の節分は豆まきが中心でした。近年では、商業的な側面も取り入れられ、節分がイベントとして楽しまれるようになりました。

「恵方巻」を食べる習慣が広まり、スーパーやすし店、飲食店などが季節になると恵方巻を販売します。

節分は伝統的な行事から、みんなで楽しむイベントとなってきています。

雪は豊年の瑞

(ゆきはほうねんのしるし)

雪が多く降る年は、その年が豊作になる前触れだということ。「瑞」は前触れの意。

出典:故事・ことわざ・慣用句辞典オンライン

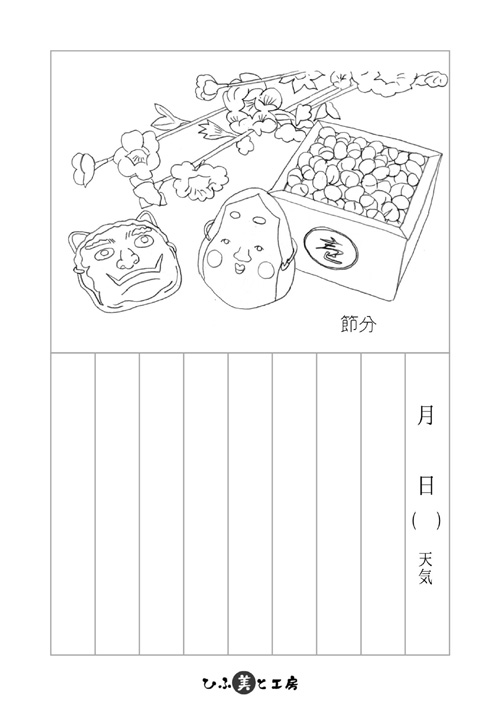

『絵日記ぬりえ』2月

『絵日記ぬりえ』2月

クリックして飛んだページに、3種類塗り絵を紹介しています。お好きなものを選んで、無料ダウンロード。

・2月ダウンロード1

かまくら / 節分 / バレンタイン

・2月ダウンロード2

デコポン / 菜の花 / 福寿草

色鉛筆選びは、大人と高齢者のためのぬり絵初心者向け『おすすめ色鉛筆の選び方』を参考に!

3月 天気予報の情報は自分でアクセスできる時代に!

寒さも山場を過ぎたようで、暖かい日差しの中で心地良い日も増えてきました。

ようやく草木が、どんどん伸びてくる季節が巡ってきましたね。梅さんも、ほっと一息ついていることでしょう。

このまま春になるといいなと思っても、まだまだ、寒い日もあるので体調には気を付けたいですね。

梅さんは、テレビや新聞の天気予報をこまめに、チェックしています。

【昭和から令和へ、天気予報はどう変わった?】

昭和から令和になると天気予報は、大きく進歩しました。昭和では、テレビ・ラジオ・新聞が一般的な情報源でした。

令和ではスマートフォンやウエブサイトを通じてリアルタイムで、詳細なデータにアクセスできるようになりました。

また気象観測技術の進歩により、より正確で早い段階から異常気象や災害の予測が可能になってきています。

三寒四温

(さんかん しおん)

冬に寒い日が三日ほど続いた後、四日ほど温かくなること。中国北部朝鮮半島北部で、シベリア高気圧の影響を受けて起きる現象。これを繰り返しながら少しずつ春の気候へと変わっていく。また、近年の日本においては三寒四温がはっきりと現れることは少ないため、春の初めに低気圧と高気圧が交互にくる周期的な変化のことをいう場合が多い。

出典:故事・ことわざ・慣用句辞典オンライン

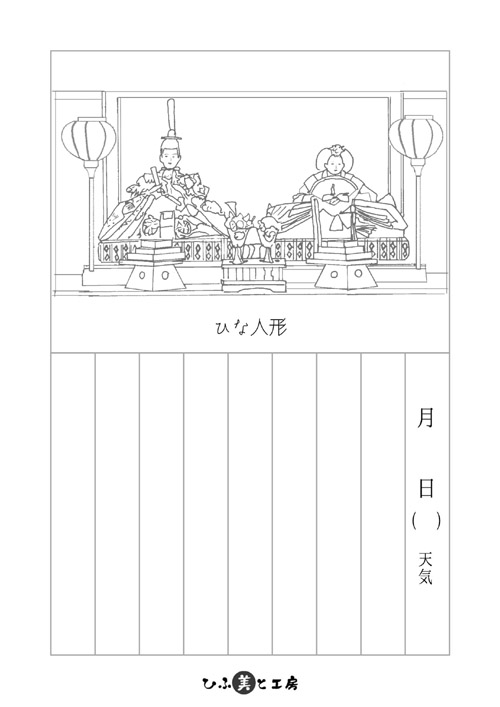

『絵日記ぬりえ』3月

『絵日記ぬりえ』3月

クリックして飛んだページに、3種類塗り絵を紹介しています。お好きなものを選んで、無料ダウンロード。

・3月ダウンロード1

桃の花 / ひな人形 / いちご

・3月ダウンロード2

すみれ / たんぽぽ / ふきのとう

色鉛筆選びは、大人と高齢者のためのぬり絵初心者向け『おすすめ色鉛筆の選び方』を参考に!

4月 「思い出の写真」昔はフィルム、今はデジタル時代

生き生きと眩しく見える季節がやってきました。草木芽吹き、梅さんもウキウキした気分。

冬の間は、何の木かわからなかった桜も、花を咲かせると、一気に華やかになります。春、本番です。

何があっても、桜は毎年同じように咲いてくれます。ありがたいことと感謝し、思い出は写真に残しておきたい梅さんです。

【昭和から令和へ、思い出写真はどう変わった?】

お花見のようにきれいな景色に家族や友人が集まると、記念写真を撮りますね。昭和はフィルム写真なので、集合写真は後日、写真屋さんで焼き増しされていました。

令和になると、スマートフォンで撮った写真をその場で共有することができ、思い出を即座に楽しむことができるようになりました。

コミュニケーションの取り方も、時代と共に変わりつつあります。

世の中は三日見ぬ間の桜かな

(よのなかはみっかみぬまのさくらかな)

世間の移り変わりが激しいことを、桜の花があっという間に散ってしまうことに掛けて言った言葉。もとは江戸時代の俳人大島蓼太の句「世の中は三日見ぬ間に桜かな(三日外出しなかったら桜の花が咲きそろっている)」から。単に「三日見ぬ間の桜」ともいう。

出典:故事・ことわざ・慣用句辞典オンライン

『絵日記ぬりえ』4月

『絵日記ぬりえ』4月

クリックして飛んだページに、3種類塗り絵を紹介しています。お好きなものを選んで、無料ダウンロード。

・ダウンロード1

新学期 / お花見 / れんげそう

・ダウンロード2

チューリップ / キウイ / 筍

色鉛筆選びは、大人と高齢者のためのぬり絵初心者向け『おすすめ色鉛筆の選び方』を参考に!

梅さん、「日々の暮らしを、愛おしく感じる」 初夏~盛夏へ

5月 家族でのお出かけもオンラインで事前調査が当たり前!

春の色彩が、鮮やかに広がります。穏やかな気候で快適な季節。空気さわやかで、過ごしやすい日々。

そんな時は、外に出かけてみたくなります。梅さんは、孫たちと温泉に出かけて足湯を楽しんでいます。

もしかしたら、端午の節句になぜ、菖蒲湯に入るのか、教えているのかもしれませんね。

【昭和から令和へ、家族のお出かけはどう変わった?】

昭和ではお出かけの情報は、口コミやテレビや雑誌・新聞が中心でした。

令和では、オンラインで瞬時に情報を得られるようになり、リアルタイムに予約や検索が可能になりました。

これにより、お出かけが事前に計画的にでき、現地でもスムーズに楽しむことができるようになりました。

六日の菖蒲、十日の菊

(むいかのあやめ とうかのきく)

時期に遅れて役に立たないもののたとえ。5月5日の端午の節句に用いる菖蒲は5月6日では遅く、9月9日の重陽の節句に用いる菊は9月10日では間に合わないとの意から。「十日の菊、六日の菖蒲」ともいう。

出典:故事・ことわざ・慣用句辞典オンライン

『絵日記ぬりえ』5月

クリックして飛んだページに、3種類づづ塗り絵を紹介しています。お好きなものを選んで、無料ダウンロード。

・ダウンロードページ1

鯉のぼり / 柏餅 / いちじくの新芽

・ダウンロードページ2

そら豆 / カエル / 蛇いちご

・ダウンロードページ3

さくらんぼ / 母の日 / 花菖蒲

【絵日記ぬりえ 1月~12月】

色鉛筆選びは、大人と高齢者のためのぬり絵初心者向け『おすすめ色鉛筆の選び方』を参考に!

6月 ツバメも巣作りが難しくなる時代になりつつある?

梅雨入りで湿度が高く、ジメジメとした日が続いています。

今年も梅さんの家の軒下に、ツバメが巣を作りました。知っていますか?

ツバメは飛んでいる虫を空中で捕獲し、ヒナに与えるエサも同じく飛ぶ虫なんです。

ハエ・アブ・蜂・羽アリなどだそうです。

【昭和から令和へ、ツバメの巣作りは変わったの?】

いくつかの調査によると、やはり少なくなっているようです。原因としては、宅地化による里山の減少や農地の減少により、ツバメのエサである虫が少なくなっていること。

日本家屋が少なくなり、軒先のない家が増えツバメが巣を作り子育てする環境が減っているのもあるそうです。

ツバメが巣を作り、子育てするのを観察するのは、いつの時代でも貴重な体験です。

日本野鳥の会が、「ようこそ、ツバメ」というパンフレット無料で配布しています。ツバメの巣の探し方や観察のポイントなどが書いてあります。

パンフレット『ようこそツバメ』プレゼント!(日本野鳥の会HP)

夏の虫、氷を笑う

(なつのむし こおりをわらう)

見識が狭いことのたとえ。夏の間だけ生きている虫は、氷の存在を理解できずに氷を笑うという意から。

出典:故事・ことわざ・慣用句辞典オンライン

『絵日記ぬりえ』6月

クリックして飛んだページに、3種類づづ塗り絵を紹介しています。お好きなものを選んで、無料ダウンロード。

・ダウンロードページ1

あじさい / 梅雨 / カタツムリ

・ダウンロードページ2

梅の収穫 / びわ / ブルーベリー

・ダウンロードページ3

鮎 / 雨上がりの虹 / 父の日

色鉛筆選びは、大人と高齢者のためのぬり絵初心者向け『おすすめ色鉛筆の選び方』を参考に!

7月 夏の花火大会も時代の流れとともに変りつつある?

梅雨明けで夏が訪れ、太陽がギラギラと輝きます。入道雲が広がり、セミの鳴ぎ声が夏の暑さを盛り上げます。夕方には蚊もあらわれますね。

楽しみなのは、夏の花火大会。

梅さんは、今年も浴衣を着て夏の夜空を楽しんでいます。

【昭和から令和へ、花火大会はどう変わったの?】

夏の夜空に開く大輪の花火大会も、近年の社会情勢や天候の変化などで、変りつつあるというニュースを耳にするようになってきました。

その一つに、花火を観覧席の「有料化」が進んでいること。YAHOO!ニュースによると、コロナ禍を経て国内で7月~9月にかけて開催される主要な花火大会の7割で「有料化」が進んでいます。

その背景は、輸入花火や運営コストの増加や安全対策に不可欠な警備費、円滑な運営のための人手不足や物価高騰などによる大会コストの運営費圧迫があるそうで、新たな収入源として「有料席」が増えています。

猛暑対策や、ゲリラ豪雨対策で秋に延期や開催などのニュースもありました。

夏歌う者は冬泣く

(なつうたうものはふゆなく)

働ける時に働いておかないと、あとで暮らしに困るというたとえ。夏に歌など歌って遊び暮らしている者は、冬になって蓄えがなく飢えや寒さに泣く羽目になるという意から。

出典:故事・ことわざ・慣用句辞典オンライン

『絵日記ぬりえ』7月

クリックして飛んだページに、3種類づづ塗り絵を紹介しています。お好きなものを選んで、無料ダウンロード。

・ダウンロードページ1

朝顔 / 山開き / 金魚鉢

・ダウンロードページ2

ほおずき / 風鈴 / 土用丑の日

・ダウンロードページ3

蓮 / 七夕 / 蚊取り線香

色鉛筆選びは、大人と高齢者のためのぬり絵初心者向け『おすすめ色鉛筆の選び方』を参考に!

8月 夏の風物詩「すいか」も時代の流れに逆らえず

猛暑が続いていますので、熱中症にはくれぐれも気をつけましましょう。

スイカは体の熱を取りながら水分も補給してくれます。お盆が過ぎた頃には涼しい風も吹いてくるでしょう。

秋の虫の声が聞こえてくると、夏もそろそろ終わりです。

【昭和から令和へ、すいかの消費量は変わったの?】

昭和の夏の八百屋さんの店先には、大玉のすいかが並んでいました。当時、夏といえばすいかが主役でしたが、今は他の果物やアイスクリームなど多彩な選択肢も増え、大きいすいかを1玉持ち帰る光景は減りました。

核家族化も進み、冷蔵庫で場所を取るすいかは敬遠されるようになりました。同時に、すいかを生産する農家さんも、高齢化が進み重たいすいかは重労働のため生産量も減少しているとされています。

夏は日向を行け 冬は日陰を行け

(なつはひなたをゆけ ふゆはひかげをゆけ)

夏にあえて暑い日向を、冬にあえて寒い日陰を行くように、進んでつらい道を求めて身体を鍛錬せよということ。

出典:故事・ことわざ・慣用句辞典オンライン

『絵日記ぬりえ』8月

クリックして飛んだページに、3種類づづ塗り絵を紹介しています。お好きなものを選んで、無料ダウンロード。

・ダウンロードページ1

トウモロコシ / ひまわり / 虫取り

・ダウンロードページ2

サルビア / すいか / 川遊び

色鉛筆選びは、大人と高齢者のためのぬり絵初心者向け『おすすめ色鉛筆の選び方』を参考に!

梅さん、「多くの恵みに、感謝して暮らす」 秋~冬へ

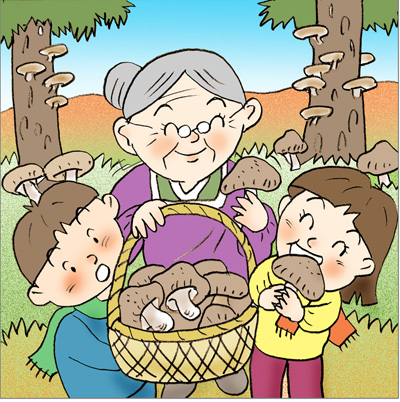

9月 きのこの取れる里山は荒れてきている

季節は進みすっかり秋ですね。この時期は台風も来るので、梅さんはこまめに天気予報をチェックしています。

金木犀の甘い香りが漂うと、山から紅葉の便りも届きます。収穫の季節が到来し、裏山ではたくさんのキノコが収穫されました。

梅さんは、とてもご満悦のようです。

【昭和から令和へ、里地里山はどう変わったの?】

全国的に荒れた里山が増加し、その結果土砂災害や農業などの鳥獣被害なども起きて社会問題にもなっています

「里地里山」とは、自然と都市の間に広がる特別な地域のことです。集落と自然な森に伐採などで手を加えた二次林、混在する農地、ため池、草原などで構成されている地域です。

地域によっては、地元住民や関係機関などが協力して伝統的な風景や生態系の保全、昔ながらの農林業などが行われています。

しかしながら、人口減少や高齢化などや都市化が進み、里地や里山の環境やコミュニティは変化しているようです。

秋の雨が降れば猫の顔が三尺になる

(あきのあめがふればねこのかおがさんじゃくになる)

秋は晴れた日より雨の日の方が暖かいので、猫も顔を長くし喜ぶということ。

出典:故事・ことわざ・慣用句辞典オンライン

『絵日記ぬりえ』9月

クリックして飛んだページに、3種類づづ塗り絵を紹介しています。お好きなものを選んで、無料ダウンロード。

・ダウンロードページ1

焼き芋 / ぶどう / ききょう

・ダウンロードページ2

お月見 / とんぼ / ねこ

色鉛筆選びは、大人と高齢者のためのぬり絵初心者向け『おすすめ色鉛筆の選び方』を参考に!

10月 庭の柿が放置されると、新たな問題が生じる

風が冷たく感じられ、空気もとても乾燥しています。季節は、冬へと向かっているようです。

晴れた空には、すじ雲やうろこ雲が高く浮かんでいます。真っ赤な紅葉が空に映え、秋が深まっています。

これからますます収穫が続くと、張り切っている梅さんです。

【昭和から令和へ、庭の柿の木はどうなっている?】

日本の秋の光景には、実の付いた柿が描かれていることが良くあります。これは日本人にとって、昔から馴染み深い秋の風景です。

農家の庭や、広い敷地のある家では、甘柿や渋柿が植えられていました。鑑賞用としてだけでなく、食量としても栄養価の高い柿が植えられていました。

しかし、近年では柿の実を収穫する光景が減少しており、核家族化や高齢化、空き家などが影響して、庭の柿が採り切れずに放置されていることが増えています。

そのため、庭に実った柿が野生動物、とりわけ里に下りてきた熊に取られ、人間との衝突がニュースで報じられています。

天高く馬肥こゆ

(てんたかくうまこゆ)

さわやかな秋を言い表す言葉。秋の空は高く澄み渡り、馬もよく食べて太るという意から。「天高く馬肥ゆる秋」ともいう。

出典:故事・ことわざ・慣用句辞典オンライン

『絵日記ぬりえ』10月

クリックして飛んだページに、3種類づづ塗り絵を紹介しています。お好きなものを選んで、無料ダウンロード。

・ダウンロードページ1

ラフランス / なでしこ / 栗

・ダウンロードページ2

さんま / 紅葉 / 稲刈り

色鉛筆選びは、大人と高齢者のためのぬり絵初心者向け『おすすめ色鉛筆の選び方』を参考に!

11月 実用的な編み物から楽しむ編み物へ、時代と共に進化

冬の季節が到来し、木枯らし1号の便りが聞こえてきます。風邪を引かないよう暖かく過ごしたいものです。

この季節火を使うことも増えるので、火事には十分きをつけなければと心に決めた梅さん。

編み物が得意な梅さんですが、誰のものを編んでいるかはまだ、内緒のようです。

【昭和から令和へ、編み物はどう進化している?】

昭和の時代には、多くの女性が洋裁や編み物で、自分や家族の洋服を作っていました。

調べてみると、1950年代60年に編み物ブームが広がり、私が昭和36年に生まれた頃には、母や祖母たちも編み物をしていました。私自身も、子どもの頃に手編みのセーターやマフラー・帽子を着せられた思い出があります。

当時、編み物は一般的に女性がする手芸とされていました。しかし、時代は変わり令和になると「編み物男子」と呼ばれる編み物好きな男性も増えています。

実際、東京オリンピックではイギリスの男子高跳び込みの選手が、観客席で編み物をしている姿が話題になりました。

手芸や編み物は、年齢や性別に縛られない趣味として広がっているのですね。

物言えば唇寒し秋の風

(ものいえばくちびるさむしあきのかぜ)

余計なことを言うと、思いがけない災難を招くということ。松尾芭蕉の句。

出典:故事・ことわざ・慣用句辞典オンライン

『絵日記ぬりえ』11月

クリックして飛んだページに、3種類づづ塗り絵を紹介しています。お好きなものを選んで、無料ダウンロード。

・ダウンロードページ1

柿 / かぼちゃ / りんご

・ダウンロードページ2

コスモス / 銀杏 / 七五三

色鉛筆選びは、大人と高齢者のためのぬり絵初心者向け『おすすめ色鉛筆の選び方』を参考に!

12月 和室減少で師走の光景も変わりつつある

寒気がますます強くなり、雪が降る季節になりました。昼の時間も短くなるため、日が早く沈むのも感じますね。

梅さんは新年に向けてそろそろ準備をしているようで、暖かい日を選んで障子の張替えを行っています。手慣れた様子で、部屋がきれいになりました。

そしてその整った部屋で、梅さんは心静かに過ぎゆく一年を振り返っていました。

【昭和から令和へ、和室は減っているの?】

昭和の時代に比べると、和室の減少が進んでいます。この傾向に伴い、畳・ふすま・障子のある家も減り、特にマンションなどでは洋室にフローリングが主流になりました。

そのため、障子の張替えが必要な機会も減少しています。今では、障子の張替えに触れたことがない、または見たことがないという子ども達も増えてきています。

障子の張替えに興味があれば、インターネットで手順を簡単に学ぶことができる方法を簡単に探すことができます。

親から子への伝承が減った一方で、学ぶツールが身近になり、手軽に新しい技術や知識を獲得できるようになりました。

冬来たりなば春遠からじ

(ふゆきたりなばはるとうからじ)

つらく厳しい時期を耐え抜けば、必ず幸せがめぐって来るというたとえ。寒くて暗い冬が来れば、暖かく明るい春がすぐやってくるというあかしだという意から。イギリスの詩人シェリーの「西風に寄せる歌」の一節から。

出典:故事・ことわざ・慣用句辞典オンライン

『絵日記ぬりえ』12月

クリックして飛んだページに、3種類づづ塗り絵を紹介しています。お好きなものを選んで、無料ダウンロード。

・ダウンロードページ1

クリスマスリース / ケーキ / シクラメン

・ダウンロードページ

ゆず / 寄せ鍋 / 猫と毛糸玉

色鉛筆選びは、大人と高齢者のためのぬり絵初心者向け『おすすめ色鉛筆の選び方』を参考に!

時代は変われど、季節はめぐる

昭和の時代も令和を迎えても、季節は巡り暮らしは回ってゆきます。ライフスタイルが変わっても、私たちは季節を感じることで、生活にメリハリや変化、そして潤いを感じることができます。

季節の塗り絵『絵日記ぬりえ』もご紹介してきました。季節の風物詩や、草花、旬な食べ物やイベントなど塗り絵に色を塗りながら、日々感じたことを書き留める欄もあります。

忙しい日常の中で、癒しの時間にお楽しみください。

参照・引用元

YAHOO!ニュース

花火大会、7割が「有料席」導入 8割超でコロナ前から「値上げ」、最高値は30万円

スイカ通販専門店 あまいスイカ

食い止めたい!深刻なスイカ離れ・・・その真相とは?

近藤静香

1950年から60年代における日本のニットデザインにおける基礎調査

環境省

里地里山とは